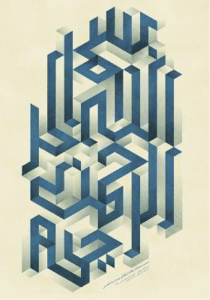

Salat Sempurna

Salat (Shaläh) adalah ibadah istimewa. Indikasi keistimewaannya terlihat dalam banyaknya ayat Al Qur’an mengenai Salat; juga, dalam suatu hadits Rasul saw yang mengungkapkan “bebas-periksa-amal” bagi yang Salatnya sudah sempurna.

Dalam Al-Qur’an paling tidak kita dapat menemukan 12 ayat mengenai Salat[1]. Salah satunya Ayat ke-53 Surat Al-Baqarah: “Dan laksanakanlah Salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah besama orang yang rukuk” (2:43). Dalam ayat ini perintah Salat menggunakan kata ‘aqïïmu’ yang terjemahkannya kira-kira ‘laksanakanlah secara sempurna”. Sempurna dalam arti apa? Menurut Shihab dalam arti ‘memenuhi rukun dan syaratnya serta bersinambung’ (Shihab, 2002:176)[2].

Pertanyaannya adalah apakah dengan “memenuhi rukun dan syaratnya serta bersinambung” Salat sudah dapat dikatakan benar-benar sempurna. Jawabannya “ya” jika dilihat dari tilikan usul fikih, tetapi “belum tentu” jika dilihat dari tilikan lain, misalnya, dari sisi pencapaian tujuan dan sikap mental ketika Salat:

- Tujuan Salat adalah untuk “mengingat-Ku”, firman-Nya (20:14). Jika tujuan ini belum tercapai maka tidak realistis untuk mengklaim Salat sudah sempurna. Mengingat-Nya tentu tidak hanya ketika Salat tetapi juga setelah Salat; dengan kata lain, menyadari kehadiran-Nya setiap saat (omnipresent). Kesadaran inilah yang diperlukan agar Salat berdampak positif pada tingkat individu (taqwa, hablum-min-Allah dan mencegah melakukan tindakan keji atau fahsyä) maupun pada tingkat sosial (hablum-minan-näs, menghargai makluk-Nya terutama manusia).

- Menurut firman-Nya juga, Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyu’ (2:45), orang yang oleh yang yakin akan bertemu dengan dan akan kembali kepada ‘tuhan mereka’. Khusyu’ dapat dikatakan sebagai syarat substansial (yang dapat dibedakan dengan syarat formal) kesempurnaan Salat.

Makna Sosial Salat

Salat diawali ucapan ‘Allahu Akbar’[3]. Ucapan singkat ini ‘membuka komunikasi sangat pribadi dengan Allah swt’, ucapan yang merupakan ‘lambang dari iman, dari taqwa, dari ikhlas, dan dari segala sesuatu yang bersifat pribadi’. Tetapi itu tidak cukup karena Salat harus diakhiri dengan ucapan salam sambil menengok ke kanan dan ke kiri, ‘menandakan bahwa setelah khusyu berkomunikasi dengan Allah, kita tidak boleh melupakan komunikasi kita dengan lingkungan sosial kita’ (Majid, 2000:82)[4]. Ucapan salam ini merupakan rukun Salat yang tanpanya Salat menjadi tidak sah: kedudukan rukun dari ucapan salam ini menegaskan makna sosial dari Salat.

Makna sosial Salat juga terlihat dalam fakta bahwa perintah Salat dalam Al-Qur’an hampir selalu diikuti oleh perintah Zakat. Masih terkait dengan makna sosial ini, isyarat yang mungkin paling lugas dapat ditemukan dalam Surat Al-Ma’un (Surat ke-107) yang mengecam orang-orang yang Salat tetapi mengabaikan fakir miskin dan menggelari mereka sebagai pendusta agama:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang mengahrdik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang Salat (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap Salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan.

Sum Ergo Oro: I am, therefore I pray

Salat menyimbolkan sesuatu yang sangat dalam artinya. Meminjam istilah Schuon sebagaimana dikutip oleh Kazemi[5], Salat merupakan imperatif eksistensial (existential imperative) dalam arti merupkan keharusan bagi keberadaan kita sebagaimana manusia.

Untuk memperjelas maksudnya Schuon memulai dengan mengetengahkan pandangannya mengenai hubungan antara ego, pikiran (mind) dan hati. Dalam pandangannya, gagasan atau ide-ide yang hanya berada dalam fakultas mental berisiko terlupakan bahkan “terjebak dalam sifat ketidak-peduli-an alamiah kita”. Jika ego adalah ‘semacam kristalisasi dari kelalaian kepada Tuhan, maka otak adalah ‘organ bagi kelalaian itu, semacam parasit yang penuh dengan bayangan hirik-pikuk dunia yang timbul-tenggelam’. Hati, di lain pihak, merekam ingatan laten kita kepada Tuhan yang tersembunyi jauh di bawak ke-Aku-an (I) kita’. Lalu, apa hubungannya dengan Salat? Schuon menjelaskan, melalui Salat hati seolah-olah naik ke permukaan untuk mengambil alih peran otak yang kemudian tidur dalam kesucian; tidur ini menyatukan dan mengentengkan dan jejak dasarnya dalam jiwa adalah kedamaian. “Saya tidur tetapi hati saya bangun”[6].

Schuon lebih lanjut mengungkapkan bahwa Salat merupakan kunci metafisikal bagi keselamatan manusia. Bagaimana? Dengan cara merealisasikan atau membuat riil apa yang difahami secara mental. Karena alasan ini Salat tidak dapat dianggap secara sederhana sebagai tindakan individual, tetapi memiliki impratif eksistensial. Ia merumuskan ide-idenya dalam kalimat yang sangat padat: “The very fact of our existence is a prayer and compels us to prayer, so that it could be said: “I am, therefore I pray; sum ergo oro.” Ungkapan ini dapat dilihat sebagai reformulasi— atau lebih tepatnya refutasi– dari ungkapan ‘Bapak’ dunia modern Descartes yang sangat terkenal: cogito ergo sum (I think threfore I am– Saya berfikir oleh karena itu saya ada).

Jika kebanyakan kita sukar memahami rumus “cogito ergo sum” dari Decartes, maka lebih-lebih mengenai rumus “sum ergo oro” dari Schuon. Oleh karena itu kita memerlukan seorang yang kompeten untuk menjelaskannya rumus Schuon itu. Untuk maksud ini berikut disajikan kutipan agak panjang dari Kazemi (1998:94)[7]:

Tidak dapat dibayangkan ada ilustrasi lain yang lebih singkat dari rumusan itu yang dapat menjelaskan jurang pemisah antara ‘kebodohan inteligensi’ (intelligence stupidity) dari Cartesianism dan realisme metafisik dari perspektif Schuon. Untuk eksis -–yang tidak bisa diragukan oleh seorang waras pun –adalah untuk menyadari kebutuhan akan Salat, yakni menyadari kebutuhan untuk mengatasi eksistensi. Karena jika, di satu sisi, keberadaan universal adalah Salat atau himne kepada Sang Pencipta, di sisi lain, jarak pemisah antara ciptaan dan Tuhan menyiratkan keserbalainan, penyangkalan, kontradiksi. Kesadaran akan ruang kosong (hiatus) antara eksistensi dan Prinsipnya mendorong seseorang naik ke atas untuk menggapai Tuhan, untuk setia kepada panggilannya. Fakta ek-isting, ‘berdiri terpisah’ dari Allah, karenanya merupakan motif untuk melaksanakan Salat secara sungguh-sungguh.

Ringkasan: Salat adalah ibadah istimewa dilihat dari berbagai tilikan, bersifat sangat pribadi dengan Rabb, tetapi sekaligus memiliki makna sosial. Keistimewaannya juga terlihat dari kedalaman makna eksistensialnya bagi manusia. Wallähu ‘alam…..@

Sumber: Google

[1] Ke 12 Ayat itu dapat ditemukan dalam berbagai Surat dalam konteks: (2:43,83,110), (4:77,103), (6:72), (10:87), (22:78), (24:56), (30:31), (58:13), (73:20). Angka pertama dalam setiap tanda kurung merujut Surat, yang lainnya Ayat.

[2] Lihat M. Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, Volume I (2002:176). Menurut beliau, kata ‘aqïmu’ adalah kata kerja perintah (fiil ‘amr) yang berasal dari kata ‘aqäma’ atau (‘aqwama’)– dengan timbangan atau wazan ‘af’ala’ yang kira-kira berarti ’melaksanakan sesuatu pada waktunya, ‘berbentuk’ (untuk Salat berarti dilakukan dengan gerak dan postur tubuh tertentu), tertib urutan-urutanya, menghasilkan sesuatu, sungguh-sungguh, serta penuh kehidmatan; singkatnya secara sempurna. Jadi terjemahan bebas ‘dirikanlah’ untuk kata ‘aqïmu’, sebagaimana umumnya digunakan, tidak tepat karena yang terakhir ini timbangannya ‘qäma’ (telah mendirikan), bukan ‘aqäma’.

[3] Di sini kita merujuk pada Salat Kanonoik (canonical prayer), Salat yang pelakunya adalah manusia tetapi “pengarang” tata-caranya adalah Rabb. Mode Salat ini dapat dibedakan dengan Salat Individual (individual prayer) kita kenal dengan istilah doa; dalam hal ini pelaku dan “pengarangnya” adalah manusia. Mengenai yang terakhir ini dapat dirujuk: https://uzairsuhaimi.blog/2016/11/05/doa-personal/

[4] Majid, Nurholish, Perjalanan Religius ‘Umrah Haji, PARAMADINA.

[5] Reza Shah-Kazemi (1998), “Frithjof Schuon and Prayer’, Vincit Omnia Veritas III,1; aslinya dipublikasikan dalam Sophia 4,2 (Winter 1998).

[6] Dikutip Kazemi, ibid.

[7] Ibid.